Die Kurzfilme der Genrenale3 – Die-Block-2-Review

Auf der Genrenale3 am 11. und 12. Februar 2015 liefen 27 Kurzfilme aus Horror, Mystery, Sci-Fi oder Thriller. Für die nächsten Wochen nehme ich mir jeden Mittwoch einen der sechs Kurzfilm-Blöcke vor und obduziere die Werke. Heute liegt der 13:30-Uhr-Block vom 11.02. auf meinem Seziertisch. Schlitz!

Am 11. Februar waren die Blöcke nur durch eine kurze Donut-Pause voneinander getrennt, jetzt liegt jeweils eine Woche zwischen ihnen. Ich habe im vorigen Teil versucht, Spoiler zu vermeiden, hier wird es mir nicht ganz gelingen. Ich bitte das zu verzeihen, aber es ist für eine vernünftige Auseinandersetzung mit dem Film manchmal unabdinglich. Ach, jetzt hör‘ auf zu heulen! Hättest ja nach Berlin kommen und Dir die Filme auf der Genrenale selbst ansehen können. Ja, siehste? Also, hol‘ Dir ’nen Kaffee und etwas überzuckertes Backwerk. Es geht los:

Am 11. Februar waren die Blöcke nur durch eine kurze Donut-Pause voneinander getrennt, jetzt liegt jeweils eine Woche zwischen ihnen. Ich habe im vorigen Teil versucht, Spoiler zu vermeiden, hier wird es mir nicht ganz gelingen. Ich bitte das zu verzeihen, aber es ist für eine vernünftige Auseinandersetzung mit dem Film manchmal unabdinglich. Ach, jetzt hör‘ auf zu heulen! Hättest ja nach Berlin kommen und Dir die Filme auf der Genrenale selbst ansehen können. Ja, siehste? Also, hol‘ Dir ’nen Kaffee und etwas überzuckertes Backwerk. Es geht los:

Den Anfang in diesem Block macht „Free Monkeys“  von Cengiz Akaygün. Ein skrupelloser Manager muss die Untaten seines Konzerns unerbittlichen Entführern gegenüber rechtfertigen. Aber was hat diese mysteriöse Dame mit allem zu tun? Eine der überraschenden Entwicklungen in diesem Genrenale-Jahr war das Aufgreifen politischer Themen durch die Filmemacher. Auch wenn Regisseur Cengiz Akaygün dafür die visuell einfach unspannende Verhörsituation wählt, so gelingt es ihm außerordentlich gut, diese dennoch spannend zu gestalten. Das liegt einerseits an der lebendigen Inszenierung, andererseits am tollen Cast.

von Cengiz Akaygün. Ein skrupelloser Manager muss die Untaten seines Konzerns unerbittlichen Entführern gegenüber rechtfertigen. Aber was hat diese mysteriöse Dame mit allem zu tun? Eine der überraschenden Entwicklungen in diesem Genrenale-Jahr war das Aufgreifen politischer Themen durch die Filmemacher. Auch wenn Regisseur Cengiz Akaygün dafür die visuell einfach unspannende Verhörsituation wählt, so gelingt es ihm außerordentlich gut, diese dennoch spannend zu gestalten. Das liegt einerseits an der lebendigen Inszenierung, andererseits am tollen Cast.

Ein höchst charismatischer Henry Meyer spielt den vermeintlichen Bösewicht schön eindringlich und von seiner moralischen Überlegenheit überzeugt. Ihm gegenüber changiert Ingo van Gulijk klasse zwischen Verstörung und Unnachgiebigkeit. Vervollständigt wird das Kammerspiel durch Ernest Hausmann, dem es gelingt, der undankbaren Rolle des Handlangers Identifikationspotential abzutrotzen. Ein schön gemachtes Vabanquespiel mit der Zuschauergunst, bei dem der Filmemacher sich dennoch eindeutig moralisch positioniert. „Free Monkeys“ erhielt den Genrenale-Preis für den „Besten Film“.

Einen weiteren Preisträger finden wir in „Der Jackpot“ von Malte Wirtz. Ein vermeintlicher Lotto-Gewinn lässt die eh nicht  ganz stabilen Freundschaften vierer Außenseiter blutig zerbrechen. Selten habe ich in 13 Minuten so viele eigenständige Charaktere und schräge Ideen um die Ohren gehauen bekommen. Wirtz nimmt den Zuschauer am Schlafittchen und schubst ihn durch die faszinierend konsequente Eskalation. Der Anti-Mainstream-Preis der Genrenale war da hochverdient.

ganz stabilen Freundschaften vierer Außenseiter blutig zerbrechen. Selten habe ich in 13 Minuten so viele eigenständige Charaktere und schräge Ideen um die Ohren gehauen bekommen. Wirtz nimmt den Zuschauer am Schlafittchen und schubst ihn durch die faszinierend konsequente Eskalation. Der Anti-Mainstream-Preis der Genrenale war da hochverdient.

Regisseur Wirtz und sein filmisches Paul-Hinze-Kollektiv schaffen es, in nicht mal einer Viertelstunde eine kleine, in sich schlüssige Welt zu schaffen. Die Schauspieler haben sichtbaren Spaß an ihren Figuren. Diese sind höchst überzeichnet, was durch Kostümbild und Colorgrading schön unterstützt wird. Auch die Musik der Loopdudes schlägt in die gleiche Kerbe. Hier ist ein Gesamtkunstwerk entstanden, das in sich noch schätzungweise tausende Geschichten trägt, weshalb ich nicht überrascht wäre, wenn die unangepassten Filmemacher das Teil nochmal als Langfilm ausbauen. Uns allen wäre es zu wünschen.

In „Wächter der Spieluhr“ von Marco J. Riedl erzählt der Regisseur von einem Bauern und seiner Familie, die ein idyllisches Leben führen. Doch ein zwielichtiger Fremder bringt Dinge zutage, die lieber verborgen geblieben wären. An  Marco J. Riedels Kurzfilm gibt technisch nichts zu meckern. Mit viel Aufwand inszeniert er das Leben auf dem Lande zur Jahrhundertwende, höchst überzeugend dann – Achtung Spolier – die Filmgegenwart in der Zukunft. Da stiehlt er sich nicht mit einem kurzen Schnitt auf ein JPG aus der Sci-Fi-Verantwortung, nein, Animation, VFX, Matte-Paintings und schön futuristische Set-Ausstattung verleihen Glaubwürdigkeit. Yeah.

Marco J. Riedels Kurzfilm gibt technisch nichts zu meckern. Mit viel Aufwand inszeniert er das Leben auf dem Lande zur Jahrhundertwende, höchst überzeugend dann – Achtung Spolier – die Filmgegenwart in der Zukunft. Da stiehlt er sich nicht mit einem kurzen Schnitt auf ein JPG aus der Sci-Fi-Verantwortung, nein, Animation, VFX, Matte-Paintings und schön futuristische Set-Ausstattung verleihen Glaubwürdigkeit. Yeah.

Schauspieler Hanno Friedrich verkörpert warmherzig den die Vergangenheit verdrängenden Familienvater, der viel zu selten hinter dem Synchronmikro hervorschauende Martin Kessler (Stimme von Nicholas Cage) gibt schön fies den vermeintlichen Bösewicht. Trotz der kleinen Rolle bleibt Luisa Wietzorek am längsten im Gedächtnis, vor allem, weil sie den Kampf um ihren Vater allein mit ihren Augen bestreiten könnte. Zu erwähnen ist noch die Musik von Andrew Reich, der einen melodiös-orchestralen Score schuf, der selten in Deutschland gewagt wird.

Ich hatte jedoch das Gefühl, dass „Wächter der Spieluhr“ sich nicht so ganz zwischen Sci-Fi, Mystery und Familiendrama entscheiden konnte. Die Mystery fängt schön an, mit der kleinen Tochter im dunklen Keller, bedient sich dann jedoch stets der gleichen Mittel, wenn Viktor alias Martin Kessler auftaucht. Aber auch dies ist schon, wie auch im letzten Block betont, Meckern auf hohem Niveau! Riedl bewies zudem noch am gleichen Abend auf der Genrenale, dass er nicht nur fesselndes Genre, sondern auch „lang“ kann. Von ihm und Carsten Vauth stammt der fantastische Radio Silence!

Dann folgt „The Last Show“ in dem eine Gruppe alternder Clowns die Zuschauermenge ihres letzten Auftritts dahin metzelt.  Doch Regisseur Hendrik Witscherkowsky ist eigentlich gar nicht die treibende Kraft hinter dem Projekt. Das ist Vera Mayrhofer, die mit dem 8-Minüter ihr Studium im Fach Motion Design am Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg abgeschlossen hat. So brechen dann auch die Splatterszenen plötzlich ab und werden zu Illustrationen, die im 3D-Raum angeordnet sind und durch die eine virtuelle Kamera hindurch fährt.

Doch Regisseur Hendrik Witscherkowsky ist eigentlich gar nicht die treibende Kraft hinter dem Projekt. Das ist Vera Mayrhofer, die mit dem 8-Minüter ihr Studium im Fach Motion Design am Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg abgeschlossen hat. So brechen dann auch die Splatterszenen plötzlich ab und werden zu Illustrationen, die im 3D-Raum angeordnet sind und durch die eine virtuelle Kamera hindurch fährt.

Das funktioniert mal sehr toll, zum Beispiel wenn das Opfer im Realfilm gestellt wird, aber das Blutbad dann stilisiert in der Illustration stattfindet. Manchmal schmiert es aber auch ab, wenn einfach zu wenig Sorgfalt und Planung auf die Übergänge gelegt wurde und das in der Liveaction mit Kunstblut übertüncht wird. Alles in allem aber funktioniert die Mischung außerordentlich gut, was an der hohen Qualität der Illustrationen und der tollen Ausstattung der Realfilmszenen liegt. Die durchgeknallten Clowns haben alle eine wieder erkennbare Identität und sind auch für Menschen, die nicht unter Clownsphobie leiden (ja, das gibt’s!) allesamt echt scary!

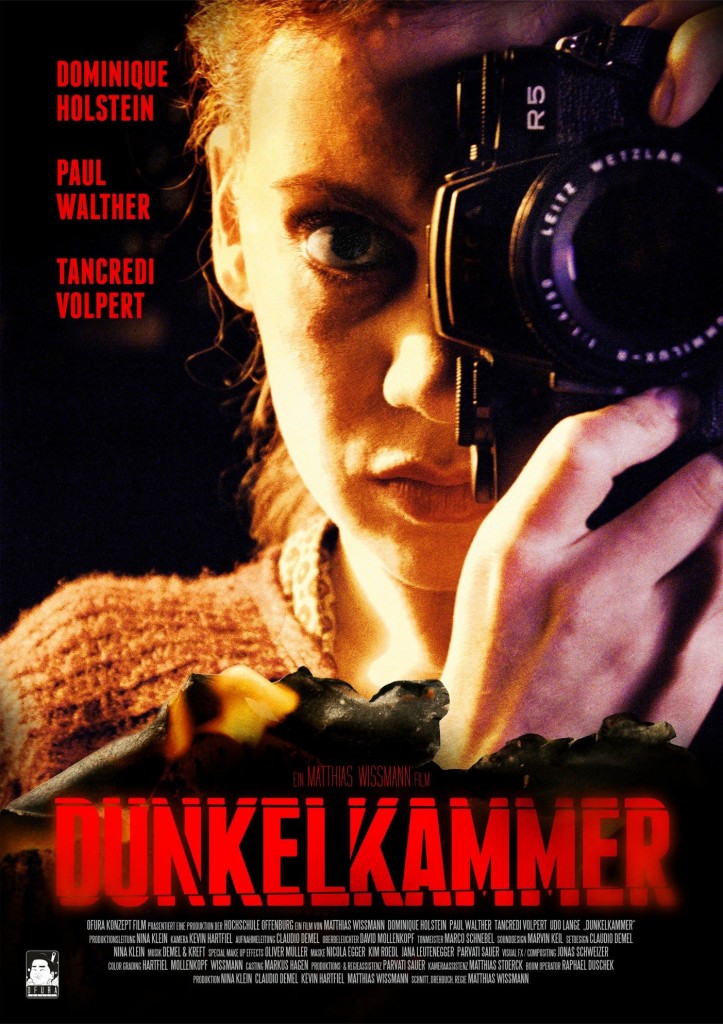

Und dann folgt eines der düsteren Highlights des Festivals. „Dunkelkammer“ von Matthias Wissmann erzählt von einer jungen Frau, die einen Fotoladen betreibt und gerne fotografiert. Nach und nach bemerkt der Zuschauer, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt. Regisseur und Autor Wissmann schafft es schon früh im Film, seine Protagonistin mit viel Sympathie auszustatten. Eine attraktive junge Frau, die  noch selbst Fotos entwickelt und einen – liebevoll ausgestatteten -, alten Fotoladen betreibt – die muss man doch einfach gern haben.

noch selbst Fotos entwickelt und einen – liebevoll ausgestatteten -, alten Fotoladen betreibt – die muss man doch einfach gern haben.

Damit kann Wissmann dann arbeiten. Je mehr wir über die Merkwürdigkeiten im Verhalten der jungen Dame stolpern, desto mehr wehren wir uns als Zuschauer dagegen, dass dieses Geschöpf zu etwas so Grausamen fähig sein soll. Dafür wählt Wissmann keine Hektik oder Wackelkamera, die etwas aus den Fugen Geratenes symbolisieren soll. Nein, in fein komponierten Bildern von Kameramann Kevin Hartfiel mit tollem, akzentuiertem Licht, erzählt er ruhig und gelassen seine Geschichte.

Zu dieser Ruhe trägt stark das tolle, zurückgenommene Spiel der Hauptdarstellerin Dominique Holstein bei. Unprätentiös stattet sie ihre Killerin mit enormer Präsenz aus. Ein Film, der für seine Story die so wichtige, eigene Sprache findet und sich nicht von Colorgrading, Erzähltempo oder Dramaturgie irgendwelcher Vorbilder leiten und so verhunzen lässt. „Dunkelkammer“ verlässt sich auf seine Idee und trifft damit ins Schwarze. Geil.

- Seid Ihr meiner Meinung? Oder eher nicht meiner Meinung? Oder ganz und gar nicht meiner Meinung, verdammt nochmal, waserlaubtdersicheigentlich? Dann lasst uns in den Kommentaren diskutieren!